皮革製品は古代から広く需要があり、その応用は旧石器時代にまで遡ります。当時、私たちの祖先は動物の皮革を縫い合わせた革製品に応用していました。技術革新の継続的な進展に伴い、人々の皮革製品に対するニーズも向上し続けています。シンプルな「生皮」から「焼き皮」へと進化し、防水性、耐油性、難燃性など、優れた性能を持つ多機能皮革の生産が追求されています。同時に、優れた性能を持つ人工皮革の登場が、天然皮革に挑戦状を叩きつけました。

防水性は現代の革に欠かせない機能です。衣料用革やアッパーレザーとして最も広く使用されているのは、防水革製品の防水への関心は日に日に高まっています。多くの革製品において、人々の購入条件に「防水」が加わるようになりました。防水革命の広範な応用により、防水性は革そのものの特性の一つとなっているようです。今日では、多くの防水加工技術が開発されています。本シリーズでは、革の防水コンセプト、防水メカニズム、防水加工技術という3つの側面から、革の防水研究の関連内容を体系的にまとめました。本稿では主に防水の概念とメカニズムについて解説します。

1. 革防水の基本概念

革の防水の鍵は、革の表面から水が反対側に侵入するのを防ぐことです。革自体が親水性であるため、天然皮革は一般的になめし加工が施されており、この過程を防ぐことはできません。革の親水性は、三次元空間に織り込まれたコラーゲン繊維で構成されており、繊維間には半径の異なる無数の毛細管が存在します。なめし加工後、化学物質の添加により、ヒドロキシ基、カルボキシル基、アミノ基などの極性基が導入されます。これらの極性基は、相溶性の原理により、水と結合することができます。

革が水と接触すると、多数の極性基の存在により親水性となり、湿潤性も高まります。同時に、革内部に存在する細い管状の構造により、革は水を吸収しやすくなります。防水とは、このような現象を阻止することであり、防水性は以下の3つにまとめられます。

(1)保湿なし:水の表面で濡れている上皮フィブリンの表面の特性を防ぐ、水分を参照します。

(2)無吸水性:革が水を吸収して内部に浸透することを防ぐ性能、すなわち、分解性。

(3)精密防水:革面から反対側への水の浸入を防ぐ性能、すなわち防水性。

上記は防水性能の3つの側面です。防水性能には、この3つの側面、つまり革の吸水性、透水性、水に濡れる性質が含まれます。しかし、既存の防水レザーの防水性能は、この3つの両方を備えていないことがよくあります。たとえば、一部の防水レザーは表面が濡れても、革への水の浸透を防ぐことができます。拒否;一部の防水レザーは表面が濡れないにもかかわらず、動的防水性が劣っています。この現象の存在は、防水レザーに対する人々の理解をより混乱させます。高級防水レザーを準備するには、まず静的防水と動的防水の両方を実現する必要があります。これに基づいて、天然皮革の優れた性能、特に革の衛生性能を低下させることなく、さらに革の機能性を高めます。

第二に、革の防水機構

外観から見ると、コーティングと革の2つの層に分けられます。程鬼にとって、私たちはレヴィリーグと呼ぶことに慣れています。前述の説明によると、防水とは、革の吸水性、透水性、水による濡れに対する抵抗力を指します。防水の第一段階は、革の表面が革の表面で濡れないようにすることです。これは、固体表面の水分問題を伴います。濡れの相互作用は、液体と固体の相互作用であり、気、液体、固体の接触を伴います。三相接触面の表面張力は表面張力を持っています。濡れ現象が発生するかどうかは、表面張力によって判断できます。液体の表面張力が固体の表面張力よりも低い場合、液体は固体表面上で平らに広がり、固体を濡らすことができます。表面張力の間、液体は固体表面上で水滴の形で収縮し、広がって濡れることはありません。つまり、表面張力の高い物質は、表面張力の低い物質を濡らすことができません。そのため、革が水に濡れるのを防ぐためには、革の表面張力が水の表面張力よりも低くなければなりません。

固体の濡れ度は通常、接触角で表されます。イギリスの科学者トーマス・ヤングは、有名なヤングの式を提案することでこの問題を説明しました。液体が固体表面に付着した場合、固体表面の湿潤度は接触角θ(または湿潤角)で表すことができます。cosθ = vs -g-vl-g vs-l

式1において、θは気液固相界面間の角度、気液界面と気固相界面間の張力、液相と気相間の表面張力、液相と気相間の表面張力です。詳細は以下をご覧ください。

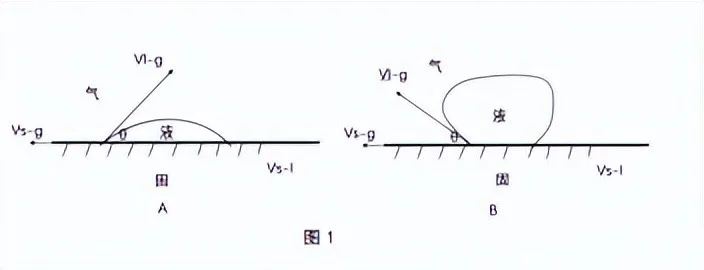

図1は、接触角と表面張力の関係図を示しています。Aは液体が固体に濡れている状態、Bは濡れていない場合です。接触角の大きさを決定することで、固体表面の濡れを判断できます。これは通常90°です。図1Aに示すように、親水性固体と液体の相互作用。接触角θ<90°の場合、液体は固体表面に配置され、液体が濡れやすく固体であることを示します。固体表面では収縮傾向があり、球状の液滴が形成されます。接触角θ> 90°は、液体が固体を濡らしにくいこと、つまり疎水性固体表面と液体との相互作用を示しています。接触角が小さいほど、濡れ性は良好です。θ= 0°の場合、固体表面が完全に濡れていることを示し、θ= 180°ではまったく濡れていないことを示します。したがって、革の表面を濡れにくく、撥水性を持たせるためには、直感的にθ>90°の接触角にする必要があり、これは革表面の表面張力を低下させることで実現できます。革表面の濡れを防ぐために接触角を変えることに加え、革自体がコラーゲン繊維で構成されており、半径の異なる無数の繊維が存在することにも留意する必要があります。毛細管現象が非常に発生しやすく、革の吸水率をさらに高めます。そのため、革を防水化する必要があり、革の繊維疎水性を向上させることも考慮する必要があります。

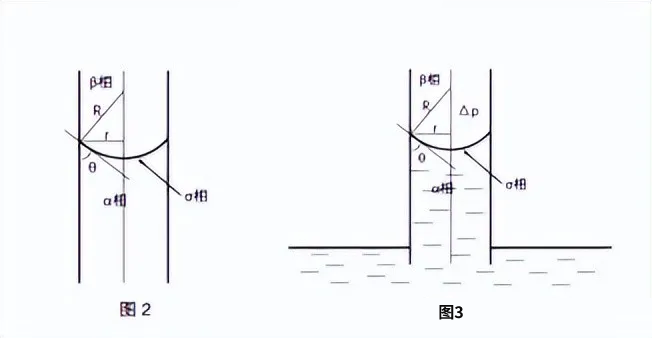

毛細管現象は、分子接着層の付着力と凝縮力によって液面が曲がるためです。同時に、表面張力の存在により、曲がった液面に付加的な圧力が生じ、液面が曲がった状態になり、液面下の液体は水平な液面になります。この圧力差により毛細管内の液体が上昇または下降し、付加的な圧力が相殺されて圧力差が釣り合います。毛細管内の液体は上昇または下降します。これは、ヤング・ラプラス方程式によって判断できます。ヤング・ラプラス方程式は、曲がった液面の付加的な圧力と、液面張力および曲率半径の関係を記述しており、タイプ2に示されています。△P = γ(1 R1 + 1 R2)タイプ2:△P — 液面の内外の圧力差。γ - 表面張力係数。R1およびR2 — 液面の主曲率半径。詳細は以下を参照してください。

図2に示すように、毛細管の容量にはα、β、σの3相共存システムがあります。半径Rの毛細管内で3相平衡が発生する場合、αの接触角はθです。ヤング-ラプラス方程式の模式図では、θ <90°の場合、△P <0となり、毛細管内の液面は凹面になり、下の液体にかかる力は液体を引っ張って毛細管に入り、固体を濡らします。θ> 90°の場合、△P> 0となり、毛細管の液面は凸面になります。本質したがって、毛細管効果が発生しないようにするには、基本的に接触角を<90°にすることですが、毛細管の内面の表面積を減らして表面張力を変えることで実現できます。

3つ目は、革コーティング防水機構

革の表面は最初に水にさらされます。革の表面を変えて水分を防ぐだけでなく、革の表面に耐水コーティング層を追加することで、革の表面を置き換え、革の防水の最前線にすることもできます。このコーティングを追加する際の鍵は、革の濡れ具合、コーティングの密着性、パルプの浸透性にあります。下塗りはコーティング全体の基礎であり、粘着性は下塗りにとって非常に重要であるため、コーティングの粘着性が不可欠です。コーティングへの影響は、物理的および化学的の両方の観点から議論できます。滑らかな表面は、摩耗面よりもコーティングの密着性に不利です。その理由は、摩耗面には多くのしわ、小さな突起、凹凸があるためです。より粘着しやすいです。化学架橋剤の使用は、コーティングの防水性と粘着性を向上させることができます。下塗りスラリーの浸透も重要な影響要因です。革自体は繊維構造を持つ多孔質物質です。濡れと接着の法則によれば、革本体へのパルプの浸透率は多くの要因に関係しています。

SandMeyer の式は、浸透速度と表面張力、粘度、接触角の関係を表します。

式4:浸透速度=細孔度×表面張力×cosθ粘度

式4から次のことがわかります。

(1)濡れ角(COSθ)の関数値(COSθ)はパルプの浸透速度に比例しており、濡れが底部パルプの浸透に重要な役割を果たしていることを示している。

(2)液体の細孔の増加、表面張力の増加、接触角の弦値(COSθ)の増加、および粘度の低下は、液体の濡れ速度の増加につながります。同時に、底部の浸透は浸透深さも考慮する必要があります。浸透深さに影響を与える要因は、浸透速度に影響を与える要因と基本的に同じですが、パルプの浸透深さが増加すると、粘度が低下し、濡れ角が低下し、パルプの表面張力が高まります。濡れ角を下げて表面張力を向上させることは矛盾しています。したがって、表面張力を適切に調整して、パルプがより深く浸透するようにする必要があります。浸透速度は表面張力に比例しますが、表面張力が大きいほど浸透速度が速くなり、表面張力も大きくなります。

革表面の底への浸透は、上記の要因の他に、濃度、革の状態(水分含有量、毛穴の程度、電荷極性など)、コーティング方法にも関係します。

投稿日時: 2024年5月30日